SEO対策は、今やどんな業種においても欠かせない集客手段です。

しかし、実際に「SEOのやり方がわからない」「どこから手を付ければいいのか」と悩む方は多いでしょう。

本記事では、初心者でも実践できるSEO対策の基本から応用までを体系的に解説します。

内部施策・コンテンツ・外部施策の3軸を押さえることで、安定的に上位を獲得するための道筋が見えてきます。

SEO対策とは?基礎と全体像

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、検索エンジンからの評価を高め、サイトを上位表示させるための取り組みです。

広告とは違い、クリック課金が発生しないため、長期的・安定的な集客ができる手段として注目されています。

SEOは「技術的な改善」「コンテンツ制作」「外部評価」という3つの要素で成り立っています。

この3つをバランス良く運用することが、検索エンジンからの信頼を得る鍵です。

SEO(検索エンジン最適化)の定義と目的

SEOの目的は単に「順位を上げる」ことではなく、見込み顧客を獲得するための導線を整えることにあります。

検索ユーザーは、何かしらの課題・欲求を抱えて検索を行います。

その答えを的確に提示できるサイトが評価され、上位に表示されるのです。

つまり、SEOとは「検索者の期待に応えるコンテンツを届けるための最適化」であり、ユーザー理解と技術の融合が重要なポイントです。

なぜ今SEOが重要か(集客の持続性/広告依存軽減)

SNSや動画など、情報発信の手段は増えていますが、検索流入は今も最も信頼度の高いチャネルです。

なぜなら、ユーザーは自ら情報を探しに行く“能動的な状態”でアクセスしてくるからです。

この段階で接点を持てると、購買・問い合わせにつながる確率が高くなるのです。

さらに、SEOは広告費を削減できる持続的な資産としても機能します。

広告が一時的な成果を狙うのに対し、SEOは長期的な信頼と露出を積み上げていく施策です。

検索順位が決まる仕組み(クロール・インデックス・評価)

Googleなどの検索エンジンは、まずサイトを「クロール(巡回)」し、情報を「インデックス(登録)」します。

その後、登録されたページを200以上の評価基準でスコア化し、検索順位を決定します。

この評価には、コンテンツの品質・ユーザー体験・外部からの信頼などが含まれます。

つまりSEOとは、これらの要素を総合的に整える作業です。

検索エンジンとユーザーの両方に好かれる構造を作ることが、SEO対策の核心です。

SEO対策を始める前に押さえるべきステップ

SEOは闇雲に記事を増やすのではなく、戦略設計から始まります。

正しい順序を踏むことで、効率よく成果を出すことができます。

目的とKPIの設定

まず、「なぜSEOを行うのか」という目的を明確にします。

アクセスを増やしたいのか、問い合わせを増やしたいのか、採用応募を増やしたいのか、目的によって戦略は大きく異なります。

次に、KPI(重要指標)を設定します。

たとえば、月間セッション数、CVR(コンバージョン率)、検索順位など。

これらを数値化して追いかけることで、施策の効果を可視化できます。

目標が曖昧なままSEOを始めると、どれだけ改善しても成果が見えません。

対象キーワード選定の基本とコツ

キーワード選定は、SEOの成功を左右する最重要ステップです。

まず、「ユーザーがどんな言葉で検索するか」を徹底的に洗い出します。

このときに有効なのが、Googleサジェストやキーワードプランナー、関連キーワードツールの活用です。

さらに、SEO記事を執筆する際には「検索意図(インテント)」を理解することが大切です。

同じキーワードでも、「初心者向け」「具体的手順」「ツール紹介」など、意図が異なります。

検索意図を正しく読み解くことで、より的確なコンテンツが作れます。

競合分析とギャップ調査

SEOで勝つためには、競合の分析が不可欠です。

上位10サイトをチェックし、どんな構成で、どの要素を強調しているかを把握します。

自社のサイトと比較し、足りない情報や強化できる切り口を見つけることが目的です。

このとき、「競合よりも詳しく書く」だけでなく、「競合が触れていない角度から補う」ことも重要です。

検索エンジンは、多面的な視点で構成されたコンテンツを高く評価します。

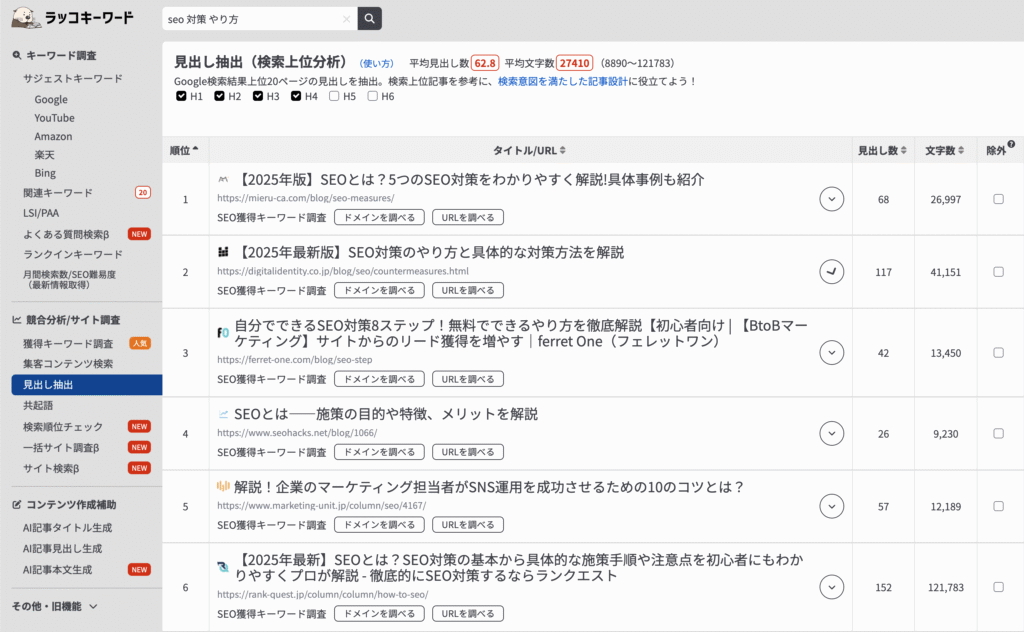

競合調査には、ラッコキーワードの「見出し抽出」が便利です。

キーワードを入力すると上位10サイトのタイトルや見出しを一覧で抽出でき、結果をCSVファイルでダウンロードすることができます。

具体的な内部対策のやり方

内部対策は、SEOの基礎中の基礎です。

検索エンジンがサイトを正しく理解できるように構造を整えることが目的です。

タイトル・メタディスクリプション最適化

タイトルタグは、検索結果で最もユーザーの目に触れる部分です。

「キーワード+ベネフィット+信頼感」を意識して設計しましょう。

メタディスクリプションは、検索結果の説明文に表示される要素で、クリック率(CTR)を左右する重要なパーツです。

ここには、記事の要点と行動を促す一文を入れると効果的です。

見出し構造(Hタグ)とキーワード配置

検索エンジンはHタグ(H1〜H3など)をもとにページの構造を理解します。

H1には記事のテーマを明確に、H2・H3にはサブトピックや説明を階層的に配置します。

また、キーワードは無理に詰め込まず、自然な文脈で登場させることが重要です。

「タイトル→H2→本文」で意味の流れが通っている構成を意識しましょう。

Hタグを整理すると、ユーザーにとっても読みやすく、AIにも理解されやすいページになります。

URL設計・正規化・canonical設定

URLは短く、意味が伝わる英単語で構成するのが理想です。

また、似た内容のページが複数ある場合は、canonicalタグを設定して正規ページを指定します。

これにより、重複コンテンツとしての評価低下を防げます。

さらに、パンくずリストを設置して階層構造を明示すると、検索エンジンのクロール効率も向上します。

内部リンク構造の最適化

内部リンクは、サイト内のページ同士を結ぶ「道」のようなものです。

関連性の高い記事同士をつなげることで、検索エンジンが情報の関連性を理解しやすくなります。

また、ユーザーが別の記事にスムーズに移動できるため、滞在時間や回遊率も上がります。

特に、「トップページ」「カテゴリページ」「人気記事」などはリンクを集中させておくと、評価が伝わりやすくなります。

内部リンク=SEOの血流です。定期的に見直し、情報の循環を保ちましょう。

コンテンツSEO(質と戦略)の実践方法

SEOの中心は、なんといってもコンテンツの質です。

どれだけ技術的な対策をしても、ユーザーの疑問に答えられない記事では意味がありません。

検索エンジンは、「このページは本当に役立つか?」を常に評価しています。

つまり、“人のために作られたコンテンツ”こそが、最終的にGoogleにも評価されるということです。

検索意図を捉えたコンテンツ設計

まず最初に考えるべきは、「検索意図(インテント)」です。

ユーザーがなぜそのキーワードを検索したのか。

何を知りたくて、どんな行動を起こしたいのかを深く掘り下げましょう。

例えば「SEO 対策 やり方」で検索する人は、「手順を知りたい」「初心者でもできる方法を探している」「ツールを知りたい」など複数の目的を持っています。

こうした意図を1ページでバランスよく満たすことが、上位表示の鍵です。

検索意図を3〜4層に分類し、構成を組み立てると、検索エンジンも“網羅的で価値のある記事”と認識します。

SEOで成果が出ない時は、「どの層に向けて書いているか」が曖昧なことが多いです。

— えづれ|株式会社Coadex代表 (@Coadex_inc) October 12, 2025

検索意図は

①情報収集(Know)

②比較・検討(Compare)

③購入・行動(Do)

の3層に分かれます。

記事を書く前に、「これはどの層を狙う記事か?」を決めてから書きましょう。#SEO #検索意図 #Web集客

情報設計・トピッククラスター戦略

1つのテーマに対して複数の記事をつなげて体系化する方法をトピッククラスター戦略と呼びます。

例えば、「SEO対策のやり方」という親テーマの下に、「内部対策」「外部対策」「ツール紹介」といった子テーマを配置し、それぞれ内部リンクでつなぎます。

こうすることで、検索エンジンは「このサイトはSEOに関する情報が体系的に整理されている」と判断し、評価を高めます。

また、ユーザーの滞在時間が延びることで、ドメイン全体の評価(サイトオーソリティ)にも好影響を与えます。

SEOは“記事の数”ではなく、“情報のつながり”で勝負する時代です。

リライト・更新戦略(古い記事の改善)

SEOの世界では、情報の鮮度も重要です。

数年前に上位だった記事が順位を落とすのは、検索意図や競合環境が変化しているからです。

定期的にコンテンツを見直し、古い情報の修正・統合・削除を行いましょう。

アクセス解析やGoogle Search Consoleで「掲載順位が下がったキーワード」を特定し、不足している要素を追加・構成を整理します。

特に、一次情報(自社データ・事例・統計)を追加すると評価が戻りやすくなります。

SEOは「作る」よりも「育てる」フェーズで差がつくのです。

E-E-A-T / YMYL 対応のための信頼性強化

Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、コンテンツの品質を判断する基準です。

特に健康・お金・法律などのYMYL領域では、専門家の監修や出典の明記が欠かせません。

記事の中に、執筆者や監修者のプロフィール、運営会社情報、引用元リンクなどを明示しましょう。

また、「この情報は信頼できる」と感じさせる文章構成や事例紹介も効果的です。

“誰が書いたか”が“何を書いたか”よりも重要視される時代になっています。

外部対策と被リンク戦略

外部対策とは、他のサイトからリンクをもらい、「信頼されているサイト」であると示すための施策です。

ただし、やみくもに被リンクを増やすのではなく、自然な形で引用されるコンテンツを作ることが大切です。

自然被リンク獲得の基本(コンテンツ・PR・コラボ)

もっとも自然な被リンクの形は、「役に立ったので紹介された」というものです。

そのためには、他サイトが引用したくなるような統計・データ・調査・図解・テンプレートを提供しましょう。

ヒント:

統計・データ・調査・図解・テンプレート資料などはサイトのE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を強める要素です。

また、業界内でのコラボレーションや専門家インタビューも、被リンク獲得に有効です。

“シェアされる価値”を生み出すコンテンツは、結果としてリンクを集める資産になります。

アンカーテキスト設計の注意点

リンクを貼る際の文字列を「アンカーテキスト」と呼び、SEOに大きな影響を与えます。

例えば、「こちら」や「詳しくはこちら」ではなく、「SEO対策の具体的なやり方」といった、リンク先の内容が分かるテキストを設定しましょう。

ただし、同じアンカーテキストを繰り返すと不自然になるため、文脈に合わせた多様な表現を意識します。

リンク購入やスパム手法のリスクと回避

短期的に順位を上げるために、リンクを購入したり自作サイトを量産したりする行為は、Googleのガイドライン違反です。

一時的に順位が上がっても、ペナルティを受けて大幅な順位下落を招くリスクがあります。

SEOで最も重要なのは、“正しい方法で信頼を積み上げる”こと。

長期的に評価されるサイトは、リンクの「数」よりも「質」を重視しています。

SEO対策の運用と改善サイクル

SEOは、一度整備したら終わりではありません。

検索アルゴリズムの変化や競合状況の変化に応じて、継続的に改善を重ねることが大切です。

モニタリングすべき指標(順位/流入/CTR/CV)

SEOの成果を判断する際には、順位・流入・クリック率・CV(コンバージョン)をセットで確認します。

順位だけを見ても意味がなく、実際にサイトがどれだけ成果を生み出しているかが重要です。

特に、CTR(クリック率)はタイトルや説明文の改善で大きく変わるため、定期的に検証しましょう。

また、GA4やSearch Consoleを使って、どのクエリからアクセスされているかを可視化し、“伸びるキーワード”を育てる意識が重要です。

ABテストと改善ループ

SEOの改善は、仮説と検証の繰り返しです。

タイトルを変えたらCTRがどう変わるか、見出し構成を変えたら滞在時間がどうなるか、1つずつ検証して数字で判断しましょう。

この繰り返しがSEOの成熟度を高め、安定した順位を築く要因になります。

アルゴリズム変動への対応・軌道修正

Googleのアルゴリズムは年に数回、大きなアップデートが行われます。

順位変動が起きた際は焦らず、「検索意図の変化」「評価基準の変化」を分析しましょう。

慌てて記事を消したり増やしたりせず、まずデータを確認するのが鉄則です。

SEOは短距離走ではなく、マラソンのようなものです。

腰を据えて中長期で育てていく姿勢が成果を左右します。

初心者がよく陥るミスとその対策

SEOを始めたばかりの人がつまずくポイントには、共通した傾向があります。

ここでは代表的な3つの失敗を紹介します。

キーワード乱用(過剰最適化)

「SEOに強くするためにキーワードをたくさん入れよう」と考えるのはNGです。

検索エンジンは、自然な文脈を重視しているため、同じ言葉を過剰に繰り返すとスパム判定を受ける可能性があります。

大切なのは、キーワードの「数」ではなく「関連性」。

読者にとって自然な流れで登場するかを意識しましょう。

記事量産するだけで質がない

量産によって一時的にアクセスが増えても、ユーザー満足度が低ければ順位は維持できません。

検索エンジンは、滞在時間や直帰率などの行動データも評価に加味しています。

1本1本の記事を丁寧に作り、ユーザーが“読んで良かった”と思える体験を設計することが大切です。

オウンドメディアを始めた当初、

— えづれ|株式会社Coadex代表 (@Coadex_inc) October 12, 2025

半年経ってもアクセス数はたった月200。

心が折れそうでした。

でも、1つの記事を“ユーザー目線”で書き直したら、

1ヶ月後にCVが3倍になった。

SEOって、数字よりも「誠実さ」が大事。#SEO運用 #Web集客

技術障害を放置する(重複・noindex)

サイトの構造エラーやnoindexタグの誤設定など、技術的な問題が放置されているケースもよくあります。

クロールが妨げられると、どんなに良い記事を書いても評価されません。

定期的にサーチコンソールやSEO監査ツールを使って点検しましょう。

ツールとリソース(支援・効率化)

SEOを効率的に進めるうえで、ツールの活用は欠かせません。

とはいえ、ツールは魔法ではなく、“判断材料を整えるための道具”です。

使い方次第で、成果に大きな差が生まれます。

キーワードツール・競合分析ツール

SEOの第一歩は「どのキーワードを狙うか」を明確にすることです。

代表的なツールとして、Googleキーワードプランナー・ahrefs・Semrush・Ubersuggestなどがあります。

これらを使えば、検索ボリューム・競合性・関連語を定量的に把握できます。

また、競合サイトがどんなキーワードで流入を得ているかを分析することで、自社が取るべき戦略のヒントも得られます。

“ユーザーが検索している言葉”ではなく、“ユーザーが本当に知りたいこと”を見抜くことが、ツールを使いこなす第一歩です。

サイト分析・速度改善ツール

SEOにおいて、ユーザー体験(UX)の快適さは順位に直結します。

ページの表示速度、モバイル対応、構造化データのエラーなどを定期的にチェックしましょう。

主なツールは、Google Search Console・PageSpeed Insights・Lighthouse・Screaming Frogなど。

特にモバイルファーストの時代では、スマートフォンで快適に表示されるかが極めて重要です。

「早く・読みやすく・目的がすぐ分かる」サイトほど、Googleは高く評価します。

自動化支援ツール(構成支援・校正・分析)

近年は、AIツールを活用したSEO支援も一般的になりました。

ChatGPT・Notion AI・Jasperなどを使えば、構成案作成や文体調整の効率が格段に上がります。

ただし、AIの提案を鵜呑みにするのではなく、「自分の戦略に合っているか」を常に確認する姿勢が欠かせません。

AIは道具であり、戦略を考えるのは人間です。

最終的には、「AI × 人間の編集力」で成果が安定します。

SEO対策成功事例と学び

ここでは、実際にSEOで成果を上げた事例を紹介します。

どの業界でも共通して言えるのは、“正しいプロセスを地道に継続した”という点です。

事例①:中小企業のローカルSEO成功例

地方でリフォーム業を営む企業A社では、月間アクセスが100件にも満たない状態でした。

対策として、「地域名+サービス名」のキーワードを中心にページを再構築。

施工事例やお客様の声などの一次情報を充実させた結果、半年で検索流入が5倍・問い合わせが3倍に。

「地域+専門性」の掛け合わせが評価される典型例です。

事例②:BtoBサイトのリード獲得強化

製造業向けのBtoB企業B社は、専門性の高さゆえに記事が難解で読まれないという課題を抱えていました。

AIと人の共同でコンテンツ構成を再設計し、「技術解説+導入事例+FAQ」の3層構造に変更。

結果、平均滞在時間が約2倍に伸び、月間リード獲得数も180%アップ。

専門性を「誰にでも理解できる言葉」で伝える工夫が成果につながったケースです。

事例③:ECサイトのコンテンツSEO強化

アパレルECサイトC社では、「商品ページ中心のサイト構成」が課題でした。

そこで、「着こなし方」「季節ごとのトレンド」などの検索意図に基づいた記事コンテンツを追加。

さらに、記事内から商品ページへ内部リンクを設定し、購入導線を自然に組み込む設計にしました。

結果、検索経由の売上が約2.4倍に伸長。

SEOを単なる集客ではなく、売上導線として設計した成功事例です。

まとめ

SEO対策のやり方は、単なるテクニックではなく「ユーザーの意図を正確に理解し、それを最適な形で届ける仕組み」です。

内部構造を整え、質の高いコンテンツを作り、信頼される外部評価を積み上げる。

この3つを継続して行うことで、SEOは確実に成果を出します。

SEOに「即効性」はありませんが、積み重ねた努力が“資産”になる唯一のマーケティング施策です。

今日からでもできる小さな改善を積み重ね、長期的に“選ばれるサイト”を育てていきましょう。

株式会社Coadexでは、SEO対策した記事の納品やオウンドメディアの運用を格安で代行しております。サービスや実績、料金の詳細について知りたい方は、弊社代表がご説明しますので、ぜひ以下から日程をご予約ください。